Millenials millénaristes

De la même manière que la fin du XIXe, sur fond d’historiographie en plein essor et d’identité nationale en construction, avait vu de nombreux artistes s’intéresser à l’iconographie moyenâgeuse, par exemple à la figure de Jeanne d’Arc, les années 2020 marquent un retour à cette iconographie. Plusieurs expositions en témoignent, depuis À la recherche de toujours aux Beaux-Arts de Paris en 2021, à Berserk et Pyrrhia en partenariat avec le Frac Île-de-France, le Plateau et le musée national du Moyen Âge de Cluny, à voir jusqu’au 20 juillet, en passant par Apocalypse à la Bibliothèque nationale de France, dont le sous-titre Hier et demain montre l’ambition d’englober les siècles et les pratiques.

Si ces expositions convoquent tous les médiums, le mouvement est également visible en peinture, à travers le travail de plusieurs artistes émergents comme Malo Chapuy et Sacha Cambier de Montravel, tous deux représentés par la même galerie, avec comme avant-courriers Jean Claracq et Thibaut Huchard.

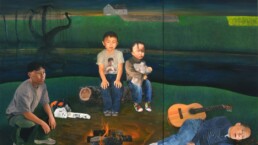

Les sources de ce « revival médiéval » sont doubles. Elles puisent à la fois dans la peinture, chacun ayant sa période ou son aire géographique de prédilection, et au jeu vidéo, qui a rendu familier aux générations Z et alpha un univers médiéval, a peut-être favorisé la pratique du montage par ordinateur, et en a tout cas a ouvert sur une narrativité par épisode et séquence dont la peinture « primitive » était coutumière.

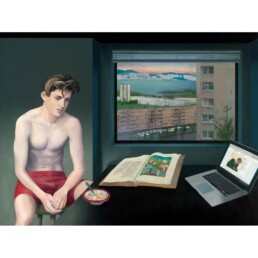

L’image dans l’image est une première façon d’incruster dans notre réalité des éléments anachroniques, ou bien de la projeter, par la trouée d’une fenêtre, dans un autre temps, qui n’était certainement pas vécu comme moins chaotique. Jean Claracq a principalement recours à ce procédé, nourrissant une réflexion plus générale sur la métastase des images à l’heure où de plus en plus de représentations sont artificiellement produites pour alimenter les algorithmes. La mise en abyme rappelle que si la première révolution de l’image, celle de la gravure, peu après l’imprimerie, a elle aussi bouleversé son temps et les représentations, les peintres n’en ont pas moins continué à peindre. Dans Vue d’appartement, l’image dans l’image est triple : à travers la fenêtre, dans un livre d’heures et sur un écran d’ordinateur. Au milieu de ces trois ordres de réalité et de représentation, la mélancolie et la solitude humaine s’enracinent profondément dans notre époque, dont les signes technologiques (téléphones, ordinateurs) sont omniprésents.

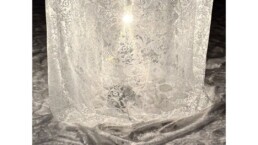

Chez Malo Chapuy et Sacha Cambier de Montravel, l’incrustation fonctionne dans l’autre sens, avec l’apparition d’éléments typiques du XXe industriel dans des compositions empruntées au trecento italien, siennois et florentin – pour le premier, ou bien de l’architecture contemporaine internationale dont sont façonnées les mégapoles dans les paysages bleutés par la perspective atmosphérique d’un Patinier – pour le second. Complétant ce panorama des époques, Thibaut Huchard privilégie une hybridation totale entre l’iconographie foisonnante de l’Apocalypse et le monde contemporain.

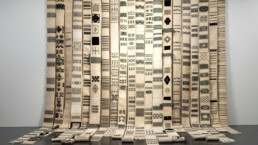

Au-delà des spécificités de style, la puissance narrative de la peinture ancienne semble être un déterminant commun, entre fourmillement des détails et juxtaposition de scènes ou, au contraire, développement dans des scènes successives d’une même histoire, avec retour du personnage.

Le retable et la prédelle sont parfois réinvestis à cette fin. L’architecture symbolique de l’espace est ainsi essentielle dans le travail de Malo Chapuy. L’espace primitif, qui repose sur la séparation du sacré et du profane, en particulier chez Giotto ou Fra Angelico, est rejoué dans la partition des espaces qui fonde l’urbanisme de Le Corbusier. Ainsi la Cité radieuse remplace la Jérusalem céleste et, puisque la ville moderne sépare les fonctions d’habitation, d’administration et de production, réservant la campagne à la logistique et à l’énergie, l’Annonciation qui a lieu hors des murs de la cité se trouve-t-elle prise dans des complexes pétrochimiques, où la structure bétonnée des gazomètres ou des châteaux d’eau tient lieu des rochers longuement étudiés par Léonard. Le rapprochement est parfois opéré visuellement, entre une forêt d’éoliennes et la multitude des lances qui lacère La Bataille de San Romano d’Uccello.

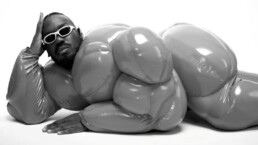

Situé après la « Chute des civilisations carbo-fascistes », pour reprendre le terme de Grégory Chatonsky, le monde de Sacha Cambier de Montravel montre une nature qui reprend ses droits sur les complexes énergétiques et les grands ensembles, où se mêlent des ruines dont l’antiquité se signale grâce aux mêmes codes que chez les flamands « antiquaires » du XVIe, qui, dans la foulée de Dürer, entreprirent les premiers voyages de Rome. Le panoptique de Bentham, relu à l’aune du Colisée, et une pyramide comme celle de Cestius encore visible dans le mur d’Aurélien, suffisent, au XVIe comme aujourd’hui, à signifier l’antiquité mais aussi le passage du temps et des civilisations : le monde chrétien remplace le monde romain, un retour à la terre remplace la civilisation urbaine hyper concentrée du XXIe siècle, entre survivalisme et BDSM queer.

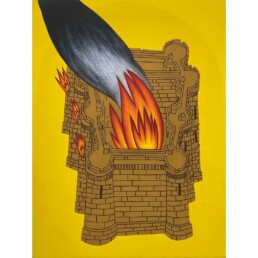

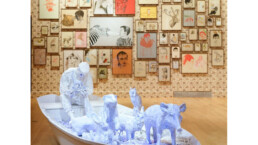

Chez Thibaut Huchard, le médiévisme est un art du fourmillement et du décodage symbolique. La lecture des épisodes de cette nouvelle Bible est d’autant plus satisfaisante que l’histoire, riche en bégaiements, transforme souvent certaines visions en prémonitions. Ainsi a-t-il peint l’incendie de Notre-Dame avant 2019 et a-t-il mis en procès des cochons, en référence aux jugements d’animaux répertoriés à diverses époques, plusieurs années avant que le #balanceTonPorc ne donne une nouvelle portée à cette imagerie.

Finalement, à travers ces références croisées, c’est l’image d’une civilisation à bout de souffle qui s’impose, que le retour à une peinture inquiète permet d’exprimer. La nature dévorée à la pelleteuse au cours d’un déjeuner sur mille-fleurs chez Jean Claracq (Diane et Actéon, 2020-2024), la Vierge à l’enfant pétrolifère de Malo Chapuy (2024), l’incendie de Los Angeles ou de Sodome en écho à celui de Rome, dont Suétone rapporte impudemment que Néron en aurait été à l’origine, propageant une des fakenews les plus tenaces de l’antiquité, chez Sacha Cambier de Montravel, (L’embrasement, 2025) ou celui de la Bastille par Thibaut Huchard (2024), tout cela ne parle que d’une chose : la fin d’un monde, les révoltes collectives et les plaisirs solitaires qu’elle peut encore promettre.

Où ces millenials plus ou moins jeunes rejoignent le millénarisme qui avait vu naître, aux premiers temps de la Renaissance, les autodafés de Savonarole.

Expositions:

Jean Claracq, exposition collective Copistes, Centre Pompidou Metz jusqu’au 2 février 2026

Berserk & Pyrrhia

📍 Le Plateau – FRAC Île-de-France

22 rue des Alouettes, 75019 Paris

📍 Les Réserves – FRAC Île-de-France

43 rue de la Commune de Paris, 93230 Romainville

Convoquer les chimères

📍 Musée de Cluny – musée national du Moyen Âge

28 rue du Sommerard, 75005 Paris

Jusqu’au 20 juillet 2025