Lise Thiollier- Le sel de la terre

Invitée à La Galerie – Centre d’art de Noisy-le-Sec, Lise Thiollier propose avec Métamorphoses de sel, sous le commissariat d’Alexia Pierre, un voyage du désert d’Atacama à Échassières dans l’Allier, qui montre la permanence des processus d’exploitation des ressources naturelles. En suivant les nouvelles routes des terres rares, en particulier du lithium, l’artiste rejoint celles, historiques, du sel et du kaolin, et celles, plastiques, d’une histoire moderne de la sculpture.

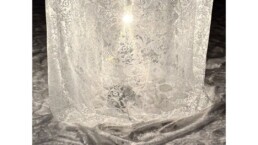

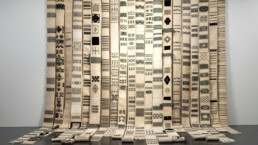

La première route est celle d’une anthropologie de la circulation des matériaux. Grâce aux méthodes des sciences sociales, Lise Thiollier dénoue les fils de la mondialisation des matières premières. Lors d’une résidence dans le désert d’Atacama en 2022, elle s’est aperçue des liens géologiques qui existent entre sel, lithium et kaolin, matière première de la porcelaine. Depuis ce rapprochement fondateur, elle expose ses sculptures en grès et en porcelaine à des saumures, les laissant cristalliser (This Desert was once a sea, 2021), tout comme les écrans, coques ou nappes d’interconnexion de téléphone qu’elle récupère (What’s hidden behind, 2024 ; Matrix of entangled cellphones remains, 2024).

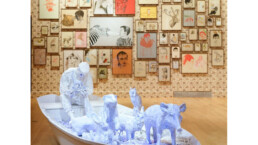

Ce travail s’est poursuivi en 2024 autour de l’ouverture de la première mine française de lithium dans une ancienne carrière de kaolin. Hasard ? Certainement pas… Pour Bernard Palissy, alchimiste-artiste du XVIe siècle, inventeur en France d’une céramique animalière, était « sel » tout ce qui se dissolvait dans l’eau (1). La coïncidence entre sel et céramique ne date donc pas d’hier. Avec ses métamorphoses, Lise Thiollier interroge, à la suite d’Esther Leslie (2), les transmutations des cristaux liquides maintenus dans une phase hybride, les changements cognitifs induits par les nouveaux supports de communication, et les conséquences humaines de l’exploitation minière. En rendant visible ce que la technologie cache, elle révèle ce nouveau sel de la terre, déjà saupoudré par l’histoire de l’art à travers quelques thèmes bibliques (3), exploitant la veine jusqu’aux blessures les plus crues des activités excavatrices que nous avons rendues indispensables à nos modes de vie. Le paysage cristallisé des déserts et lacs salés du début du parcours s’avère pourtant propice à la nidification. Deux nids en terre crue invitent en effet le spectateur à construire une autre vie, en marge des circuits industriels et commerciaux.

La seconde partie du voyage est d’ordre plastique. Pour sortir de la théorie, l’anthropologie de la mondialisation des matériaux doit devenir forme : ici se loge la métamorphose la plus essentielle, de la recherche à la pratique. Inspirée par le séminaire Making spatial stories, animé en 2022 à Salzbourg par la plasticienne Rossella Biscotti, et une visite à Arc-et-Senans, sur les anciennes routes européennes du sel, Lise Thiollier s’est attachée à faire œuvre de ses rencontres, en commençant par le moulage en résine de déchets (Summer’s leftovers, enquête de terrain, 2022-2023), qui rejoue, à la manière des Nouveaux Réalistes, l’archive des matériaux jetables des temps contemporains (4) ou bien l’intégration par Alina Szapocznikow de traces personnelles dans certains de ses moulages.

Plus naturelle et charnelle, la céramique rejoint ensuite, avec sa plastique fluide et abstraite, en rondeurs ou en pointes, le mouvement de simplification des formes amorcé en 1905 avec La Méditerranée de Maillol, qui a ouvert la voie à une remise en cause de l’expressionnisme de Rodin. Toute une génération de sculpteurs et sculptrices, Jean Arp, Brancusi et Barbara Hepworth, entreprend alors de trouver des formes propres à exprimer « l’extension plastique particulière de la pensée (5) », liant l’organique de la nature à l’archaïque des sources antiques.

Au-delà des proximités formelles, certains référents sont communs entre Lise Thiollier et ces rénovateurs de la sculpture, en particulier les oiseaux et leurs nids. Les Nesting stones (1937) et Doves (1927) de Barbara Hepworth, la Tête et coquille (1933) de Arp, et bien sûr les multiples tirages et versions de L’oiseau (1923) de Brancusi, récemment rassemblés, entre plâtre et cuivre, au Centre Pompidou, trouvent un écho minutieux dans les essaims de flamants sur écrans LCD cuivrés des Waiting waders (2024) de l’artiste. Les allusions antiques et bibliques ne sont pas en reste, avec leurs formes féminines comme celles de Delos II (1974) de Barbara Hepworth et de Bees nest, Artemis (2021) de Lise Thiollier.

Au-delà, c’est dans une profondeur des temps que ces travaux s’inscrivent. Tout comme Barbara Hepworth collectionnait les photographies des paysages du Yorkshire zébrés de murets de pierre ancestraux (6), Lise Thiollier se passionne pour les géoglyphes du désert d’Atacama et leur continuation façon Land Art qu’est la Spiral Jetty de Robert Smithson. En plaçant le récit de ses recherches sur les matériaux au cœur de la nouvelle génération de céramistes qui réinvestit, à l’instar de Xolo Cuintle ou Rachel Kneebone, une abstraction végétale ou organique, l’artiste touche à une atemporalité liquide de la sculpture.

Infos pratiques

Métamorphoses de sel

Jusqu’au 26 avril 2025

La Galerie, centre d’art contemporain de Noisy-le-Sec

1 rue Jean Jaurès, Noisy-le-Sec

1 Bernard Palissy, « Des sels divers », Œuvres complètes, texte établi par Paul-Antoine Cap, 1844, p. 242

2 Esther Leslie, Liquid Cristals, The Science and Art of a Fluid Form, Reaktion Book, 2016

3 Voir la salière, bien visible à droite du Christ, dans le Souper à Emmaüs de Titien au Louvre

4 Deborah Laks, Des déchets pour mémoire, l’utilisation des matériaux de récupération par les Nouveaux Réalistes, Les presses du réel, 2017, p. 10

5 Barbara Hepworth, « La Sculpture », 1937, repris dans Barbara Hepworth, catalogue de l’exposition au Musée Rodin, 5 novembre 2019 – 22 mars 2020, p. 15.

6 Idem, p. 148-149.