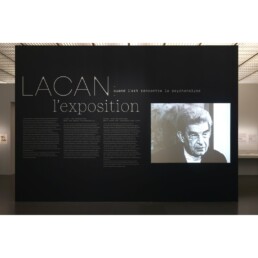

Centre Pompidou Metz – Lacan, l’exposition. Quand l’art rencontre la psychanalyse.

Fonder une exposition sur Jacques Lacan, voilà un défi qu’on ne peut que saluer tant la figure est subversive mais surtout difficile d’accès. Dans un langage tortueux qui lui appartient en totalité, rénovant et innovant les concepts de la psychanalyse, la pensée de Lacan ne se donne pas à la première lecture. Ce qui aurait pu être un long moment de solitude et d’absolue obscurité pour le visiteur inexpérimenté en matière de psychanalyse, autant dire une grande partie d’entre nous, ne l’est pourtant pas.

Les œuvres d’art, qui jalonnent les écrits de Lacan et sa collection, sont ici des intermédiaires. Véritables médiateurs plastiques, ces œuvres d’époques, d’artistes et de convictions variées se côtoient sans redondance, bien au contraire ; leurs présences respectives et leur mise en relation guident la compréhension des concepts notables de la psychanalyse lacanienne.

Le premier d’entre eux est celui du miroir – ou de cette capacité à se reconnaître soi-même. Le Miroir M.B. M.B. M.B… de Marcel Broodthaers est une huile sur toile dont les ligne sommaires dessinent un cadre dans lequel sont consignées de multiples fois les initiales de l’artiste. L’œuvre est réfléchie par le miroir, cette fois véritable, en diptyque de Félix Gonzalez-Torres, « Untitled » (Orpheus, Twice), tous deux faisant l’éloge de cette bipolarité de l’identité ; la signature comme acte juridique d’existence et l’impossible unité entre l’existant et le représenté.

A ce stade, la peinture sur miroir de Michelangelo Pistoletto, intitulée Uomo col panche o [Homme avec escabeau] confirme la théorie de la représentation où le spectateur fait, littéralement, figuration au sein de l’œuvre.

On le constate dès à présent, et ce, pour tout le reste de l’exposition : le trait d’esprit, potache ou cynique, est récurrent. La psychanalyse se dote ainsi d’une nouvelle fraîcheur sous le prisme d’un art sciemment provocateur. La salle dédiée au concept de « Lalangue » serait d’ailleurs la plus proche manière de concevoir l’art, c’est-à-dire comme un langage de l’inconscient où le jeu de mots prédomine. La Palissade rossignolesque de Raymond Hains, outre l’humour de circonstance lié à la référence marchande, fait d’ailleurs écho à la langue des oiseaux, ce système de codage par jeu linguistique dont le babillage final devient barbare et confus pour le non-initié.

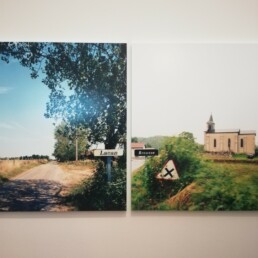

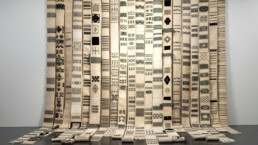

Initié, on le devient peu à peu, de Lieux dits (Lacan Brousse) par Olivier Leroi en lapsus brodé Je pense donc je suce d’Annette Messager. Ces œuvres, qui explorent la déformation linguistique par provocations plus ou moins bénignes, sont satellites d’une plus grande installation de Marcel Broodthaers, intitulée Un coup de dés jamais n’abolira le hasard – image. Citation de l’œuvre éponyme de Stéphane Mallarmé, poète du XIXe siècle, le langage s’y réduit en tonalités de rectangles noirs de la longueur des mots du texte original. Le jeu linguistique atteint une forme culminante dans l’évacuation même de la lettre alphabétique.

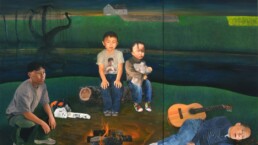

Considérant la section « Le Nom-Du-Père », déployée par la suite comme « Les Non-dupes errent » et « Le Non du Père », Lacan préconise de se servir dudit élément à rejeter, pour mieux s’en passer, ce à quoi procèdent Niki de Saint-Phalle et Peter Whitehead, co-réalisateurs de Daddy, où le Père est sacrifié au Banquet. Paradoxalement, Lacan lui-même devient une figure paternelle critiquable dans la peinture Film Freud de Nina Childress puisque Freud pratiqua à deux reprises la psychanalyse sur sa fille Anna, et ce, à rebours de l’éthique médicale.

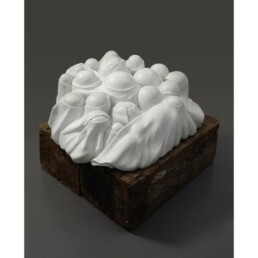

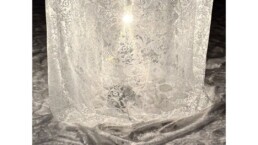

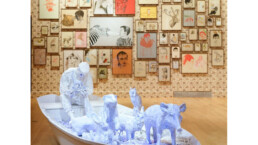

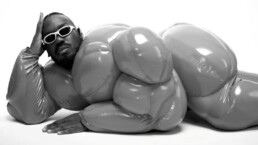

Les glissements sémantiques perpétuels constituent un fil rouge et trouvent une résonance avec la scénographie de l’espace d’exposition. Celle-ci se veut de tonalité claire pour la majeure partie de sa surface, percée d’ouvertures, donnant à voir l’avant et l’après dans le même temps, favorisant les liens par rapprochement visuel. Le Dispositif stéréoscopique de Mathieu Mercier, qui reprend l’installation de Marcel Duchamp, Étant donnés, 1° la chute d’eau, 2° le gaz d’éclairage, poursuit ce jeu du regard en fuite, et par son positionnement dans l’espace d’exposition, donne accès en second plan, au Panneau-masque de « L’Origine du monde » réalisé par André Masson à la demande de Jacques Lacan, autre glissement par superposition d’image qui voile – sans cacher – l’œuvre de Courbet. Cette subtile dissimulation nous permet d’évoquer une autre grande partie de l’exposition, celle de l’« Objet a » théorisé par Lacan, à savoir l’objet de manque et de désir. S’étend alors une vaste anthologie de cet objet. Peint par Francisco de Zurbarán, les yeux de Sainte Lucie ; sculpté par Louise Bourgeois, l’antinomie féminin/masculin dans Cumul I ; érigé en objet symbolique par Salvador Dali, Le Soulier de Gala ; défini par Joseph Kosuth, littéralement [nothing] ; jouissive, l’installation de carreaux de plomb de Carl André que l’on peut fouler du pied ; expérimenté par Francis Alÿs, le rien comme Paradoxe de la praxis.

Le nœud borroméen, figure géométrique, constitue également un vaste terrain d’expérimentation plastique, repris notamment par Jean-Michel Othoniel et Pierre Huygues dont les propositions jouent tantôt de la rigidité, tantôt de la flexibilité de cette véritable « embrouille » comme nommée par Jacques Lacan.

Il semble que cette dernière thématique, centrale dans la théorie du psychanalyste, soit l’ouverture à une relecture perpétuelle de l’exposition par le spectateur qui expérimente, de fait plastiquement, une psychanalyse lacanienne dépoussiérée.

Lacan, l’exposition. Quand l’art rencontre la psychanalyse.

Centre Pompidou Metz

Jusqu’au 27 Mai 2024