Alexandre Nitzsche Cysne - Le musée des fragilités

Comme plusieurs artistes émergents, Alexandre Nitzsche Cysne pratique une éthique du prélèvement qui revient à interroger la notion même de musée. Quand Weil Libo récupère des meubles pour reconstituer la trace immatérielle de la maison de son grand-père, détruite par l’urbanisation chinoise, quand Matthias Odin recueille les objets des amis qui l’ont hébergé au gré de ses explorations urbaines, et quand Alexandre Nitzsche Cysne utilise des matériaux ou des objets trouvés dans divers endroits de Paris, tous mènent une réflexion sur le rebut, l’activation artistique de ses usages passés, et la manière dont son exposition bouscule le musée orienté-objet, quand il est avant tout question d’archives personnelles, lesquelles finissent toujours par devenir des histoires collectives.

Le déchet a une dimension sociale : une société le produit et trop souvent l’exporte vers une autre. Les Nouveaux Réalistes ont été les premiers à en dévoiler explicitement les sous-jacents consuméristes et historiques, souvent traumatiques, entre crimes et consommation de masse[1]. Alexandre Nitzsche Cysne, comme ses comparses cités, travaille avec des fragments à la fois plus anonymes et plus intimes, utilisant ce matériau intermédiaire du rebut, pas encore un déchet mais plus tout à fait en usage, qui garde une charge affective mais tout de même susceptible d’un échange de seconde main, propice aux secondes vies et aux redécouvertes.

Quand Harald Szeemann expose en 1974 de façon méthodique les objets et documents ayant appartenu à son grand-père, c’est à ce type de rebut qu’il s’intéresse. De même quand il investit le Monte Verità et ses volumineuses archives, le travail de collecte passant cette fois par le truchement d’un collectif-fiction, inaugurant l’idée d’un musée des obsessions, sorte de méta-exposition mentale des expositions (im)possibles[2]. Cette « Agence pour le travail spirituel à l’étranger au service d’une possible visualisation d’un musée des obsessions » rappelle d’ailleurs l’Atlas Group de Walid Raad, dont le personnage fictif central, le docteur Fadl Fakhouri, a pour but d’agréger de fausses archives autour des guerres du Liban de la fin du XXe siècle.

Le recours à la fiction et à l’archive, reconstituée ou romancée, avant le passage à l’acte d’exposition d’objets épars, est aussi à l’œuvre chez Alexandre Nitzsche Cysne. L’Antiquaire des fragilités, ouvrage fondateur de son travail, constitué en 2019, part d’une intuition à la Perec ou à la Borges. Il est la tentative d’épuisement d’un lieu ou des vies qui le traversent, grâce à la démarche d’un chineur fauché qui déjoue le marchandage, puisque les objets collectés, menus souvenirs, cartes postales, photos de classe, listes de courses, grigris et autres bitoniaux, ont été donnés par les vendeurs de trois marchés aux puces de Rio. Ce sont ces fragilités, autant d’embrayeurs poétiques sur la vie d’une foule entière, dont l’artiste s’est fait depuis l’assembleur.

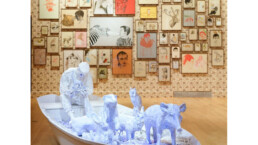

Pour autant sa démarche n’est pas celle, méticuleusement documentaire, d’une Edith Dekyndt, imprégnée des récits quasi ethnographiques d’un Leiris écrivant L’Afrique fantôme et des dessous géopolitiques des circulations d’objets et de matières, dont il apprécie pourtant les trouvailles et décalages matériologiques. Si traces documentaires il y a, notamment photographiques, dont certaines sont isolées pour leur valeur formelle (Croquis), c’est pour aider à l’assemblage des objets collectés, à la manière d’esquisses et de tentatives d’hybridation. Avec un sens aigu de l’équilibre, du tissage et du décalage, dans une palette chaude et terreuse, Alexandre Nitzsche Cysne compose ainsi ses sculptures comme des tableaux-vitrines.

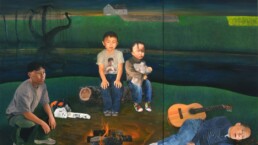

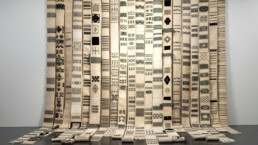

Placé comme un pont entre les objets et les personnes, il est ce go-between faiseur et raconteur d’histoires qui révèle en chacun de nous un animiste : car à l’entendre, on s’aperçoit que dans tout objet se cache quelqu’un ou quelque chose, qui parle et qui pense, qui livre son histoire. Des traces sur les objets appuient parfois le propos, rappellent leurs usages et leurs propriétaires, ainsi des gommes griffonnées ou des balles de tennis griffées. Le banc récupéré à l’Ecole des Beaux-Arts, chargé de menus objets, dont le titre fait justement référence à la position du médiateur (Incrustated in-betweeners, and they continue to not arrive), devient à lui seul un musée dont l’artiste se fait le conservateur-conteur : les gommes renvoient chacune à l’histoire de l’enfant qui l’a donnée, les couvertures des livres aux textes qu’ils contenaient, tel objet vient du Brésil, tel autre du Liban, ou encore d’Allemagne, de France.

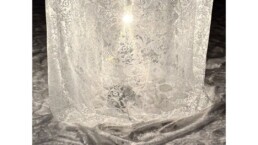

Dans cette déambulation géographique et interculturelle, l’indication des techniques a toute son importance, à la fois dans une alchimie des matériaux révélatrice de la fragilité de notre monde, telle matière minérale se révélant un plastique marbré (Nadia), tel cuir est un passage piéton fondu (Palais disparu), et dans la conception d’une démarche à la radicale économie de moyens : rien ne s’achète, rien ne se produit, tout s’assemble. Ainsi d’une main courante du métro de Paris, trouvée dans la rue, (Le reflet du poulain), du banc d’un amphithéâtre de l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, trouvé dans une benne à ordures devant cette dernière, ou des gommes qui y sont collées, récupérées auprès de collégiens parisiens. Les titres font preuve d’un réalisme magique ou d’une douce ironique politique, ainsi de cet Archange qui mêle une jupe en plastique et la frange d’un canapé, de cette Barricade constituée de balises en plastique probablement brûlées, ou de ces Dissidents, savons et pierres sagement alignés, que l’artiste a récupérés auprès d’amis ou dans la rue.

Une chose étrange arrive à contempler les poèmes d’objets d’Alexandre Nitzsche Cysne : alors que les rebuts qui les composent ont été ramassés frais du jour ou presque, on pourrait les croire sortis d’un album de famille du milieu de siècle ou d’avant-guerre. On se souvient alors que le narrateur du Musée de l’Innocence d’Orhan Pamuk met une vie entière et un amour absent à s’apercevoir de cette chose si simple et si délicate : « je me sentais simplement heureux en entrant dans les musées et je rêvais de pouvoir raconter mon histoire par le biais des objets[3] ». Ainsi le personnage (et l’auteur) conçoivent-ils un musée consacré moins à leurs vies qu’à toute une époque stambouliote qu’une occidentalisation partielle, dont le narrateur est par ailleurs en partie responsable puisque parmi les dirigeants d’une société d’import-export, a fait disparaître.

Qu’on s’entende : il ne s’agit pas, comme chez Bispo de Rosario, grand glaneur et assembleur mystique de menus objets, d’un rejet absolu et psychiatrique de la société, mais de la nécessité d’une forme de témoignage et de médiation, d’un exercice de curiosité et de collaboration, une manière de nous rappeler que notre ultra-modernité ne tient finalement qu’à fil, fût-il de téléphone. Car en voulant retenir la mémoire d’objets que d’autres ont voulu jeter, on finit par vivre mieux comme passeur de mondes.

[1] Deborah Laks, Des déchets pour mémoire, L’utilisation des matériaux de récupération par les nouveaux réalistes, Les presses du réel, 2017.

[2] « Un musée des obsessions, on ne peut pas le faire, c’est un musée dans la tête… Donc tout ce que je fais ce sont des rapprochements par rapport à une chose qu’on ne peut pas faire… », Nathalie Heinich, Harald Szeemann, Un cas singulier, L’Échoppe, 2014 p. 15.

[3] Orhan Pamuk, Le Musée de l’Innocence, Gallimard, 2011, p. 622.

L’art et la vie et inversement – Exposition Félicités 2024

Palais des Beaux-Arts

13 quai Malaquais, Paris 6e

Jusqu’au 16 mars