Alexandre Yang, une autofiguration narrative

L’autofiguration narrative d’Alexandre Yang consiste à développer au format de la peinture d’histoire une autofiction enracinée dans un récit familial et dans la pratique des jeux vidéo. Ce référent individuel, à première vue éloigné de toute connotation politique, ne manque pas de surprendre, alors que ce « grand genre » est d’emblée politique.

Quand Courbet s’en empare, c’est au profit d’un récit démontrant sa maîtrise totale du médium, comme dans L’Atelier du peintre, mais aussi pour inscrire cette légende individuelle dans un combat pictural et politique, qui se traduit par l’enterrement symbolique du romantisme au profit du réalisme et d’un socialisme affirmé. Plus tard, quand la Figuration narrative s’empare de motifs photojournalistiques, c’est en réaction à la fois à une abstraction lyrique dépolitisée, à la société de consommation et aux conflits aux confins du communisme, comme par exemple avec Gilles Aillaud à propos de la guerre du Vietnam avec La Bataille du riz.

Chez Alexandre Yang, le grand format et le portrait semblent pourtant effacer l’histoire au profit d’une autofiction non textuelle, puisqu’alimentée aussi bien par la famille que par le jeu de rôle et l’univers du jeu vidéo, lequel réautorise un imaginaire de fantasy moyenâgeuse, tendance d’ailleurs bien identifiée par les institutions (expositions À la recherche de toujours aux Beaux-Arts en 2021, ou Berserk et Pyrrhia au Frac Île-de-France actuellement).

On pourrait même y déceler les traces d’une mythologie individuelle, bien qu’éloignée des pratiques photographiques et textuelles rassemblées sous ce titre souple par Szeemann en 1972, propices à l’exploration de l’histoire familiale voire intime, la grande étant laissée au genre pictural. Le terme d’autofiction est aussi approprié, puisqu’Alexandre Yang est narrateur et héros de l’histoire que la peinture représente. Mais là encore, ce type de récit fait plus volontiers siens les médiums documentaires utilisés par les mythologues individuels que la peinture.

C’est que l’autofiction d’Alexandre Yang est plus politique qu’il y paraît. Au-delà de la scène de deuil, de l’intimité conjugale ou du combat personnel « d’héroicfantasy » contre des ennemis d’autant plus réels que le peintre en fait lui-même partie, l’histoire plus large affleure par quelques éléments symboliques forts, embrayeurs d’un récit où le personnel touche au collectif.

Il y a d’abord les fragments de tapisserie Hmong, peuple d’Asie du Sud et de l’Est dont l’artiste est issu, qui bordent les tableaux ou se retrouvent parfois dans le tapis, et qui, loin de la nouvelle d’Henri James où L’image dans le tapis refuse obstinément son sens, s’en chargent au contraire beaucoup. Les Hmong, qui avaient pris parti en faveur des Français puis des Américains dans le conflit de décolonisation puis de « containment » au Vietnam, ont en effet dû fuir leur pays. C’est le cas de ses parents réfugiés politiques. Le père, arrivé en France en 1975, y a mené des études d’art, avant de se convertir au graphisme en l’absence de débouché artistique. Plus tard, il pousse son fils à entreprendre médecine.

L’héritage multiculturel inscrit ainsi Alexandre Yang dans une autofiction à l’identité ouverte, et le cadre familial n’est jamais détaché de la scène plus vaste du monde. Ainsi la tronçonneuse de Souvenirs de la Vie, est-elle l’embrayeur de plusieurs récits : la mort du père se double de l’abattage symbolique des arbres du jardin, épreuves libératoires qui permettent d’assumer enfin la carrière d’artiste malgré les pressions familiales, mais aussi incarnation du déracinement de l’exil et de la force que tout artiste doit déployer pour pousser au milieu de la forêt touffue où il entend prendre place, sans être jamais perçu chez lui nulle part (Le mouton noir).

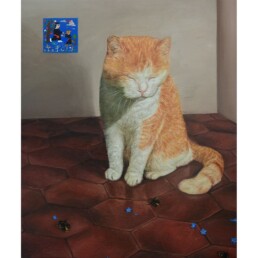

Dans La Nuit la plus longue, fusion des cultures sud-est-asiatique et nord-africaine, l’artiste se rêve un jour de noces qui n’a pas encore eu lieu. La multiplication des signes, la composition qui détache les deux corps est aussi significative des mises à l’écart, des barrières mentales et des enfermements contre lesquels chacun lutte pour trouver une voie. Toujours à la croisée des cultures, le chat défunt de l’artiste tels ceux dont Chris Marker décrit le culte dans Sans soleil, devient animal-totem et passeur : il voyage dans des intérieurs vides à l’exception de quelques broderies Hmong (Le chat qui avait 100 ans) ou au-dessus d’une mer de nuage inspirée d’André Devambez (L’arpenteur) passionné par les progrès de l’aviation au début du XXe siècle.

Dans Killing monsters, les démons de l’enfance et de l’adolescence, rejoués à l’âge adulte à travers les dérives de collectifs potentiellement harceleurs, sont détournés à travers l’héroïsme grandiloquent du jeu vidéo The Witchers, où le héros tue des monstres et par exception des humains qui ont commis des monstruosités, y compris lui-même, juché sur le cheval qu’emprunte l’ubuesque allégorie de La guerre du Douanier Rousseau. Des jeux de miroirs entre personnage et peintre et des reflets sophistiqués de l’armure jaillit une catharsis réflexive. L’évidente maîtrise picturale ne se paye cependant pas de virtuosité puisque ces reflets sont faux, de même que la perspective.

Car cette autofiguration narrative, volontiers citationnelle, n’est pas dénuée d’une ironie pop. La précision picturale, qu’on prend plaisir à détailler, ne se range sous la bannière d’aucun hyper-réalisme, d’ailleurs rarement innocent dans sa complaisance pour la réalité. Les scènes sont inventées de toutes pièces ou longuement composées et recomposées à l’iPad, par des calques et superpositions, mimétiques des niveaux du récit qui nous sont proposés. L’épaisseur de l’autofiction rejoint donc ici l’histoire et les outils de la grande peinture.

100% L’EXPO

Grande Halle de La Villette

Jusqu’au 11 mai