Hajar Satari, au diapason de la nature

Vous l’aurez rencontrée à la Biennale de Lyon ; l’artiste iranienne, désormais résidente en France, raconte à qui veut bien pencher l’oreille devant ses œuvres, qu’une autre présence existe au-delà de l’humain. Ceux qu’elle nomme individus – plantes, minéraux, mammifères, vertébrés ou insectes confondus – constituent autant de camarades de vie pour celle qui affectionne leur entourage dans les hautes montagnes.

L’œuvre plastique de Hajar Satari est hétérogène, relevant à la fois d’un travail d’étude quasiment ethnographique aux rendus documentaires arides, et avec pour pendant la sculpture lourde et dense de la résine. Si les médiums ne se rencontrent pas, l’air, lui, est leur dénominateur commun. Celui des hautes altitudes se veut rare en oxygène, propice aux alanguissements de la conscience. C’est le même que convoque la consommation de l’opium, pratique autrefois régulière en Iran, dont les effets sédatifs offrent un ralentissement similaire des perceptions. Celui, enfin, du séchage capricieux de la résine acrylique au rythme des couches successives. Ce temps étendu et ralenti constitue le contexte de création de l’artiste. A ce titre, cette temporalité si particulière doit être prioritaire dans la réception par le spectateur. La découverte des œuvres se voudra lente et attentive, au pas précautionneux du marcheur alpin qui sonde la sûreté du chemin rocailleux de la semelle de ses chaussures.

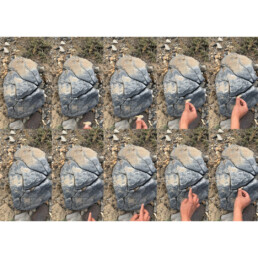

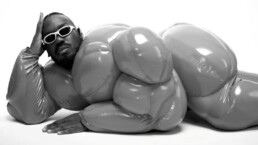

Si Hajar Satari veut créer du temps supplémentaire, c’est dans le souci de s’accorder au diapason de celui, géologique, des roches dont elle fait la rencontre. La stratification millénaire de ces minéraux subit l’érosion fatidique, et l’artiste de s’attacher à en reconstituer la forme originelle dont elle ignore tout. L’œuvre Ralentir la désintégration du monde amorce ainsi un long travail à partir du motif de la montagne, ce corps érodé. Dans le souci de comprendre les reliefs aujourd’hui émiettés au pied des grands massifs, elle récupère les fragments pour reproduire les manques des grandes roches. Peu à peu, c’est un puzzle grandeur nature qui se met en place. Quand le poids des morceaux dépasse ses capacités, l’artiste réquisitionne alors son propre corps pour compléter les vides et perpétuer son geste. Sur les photographies qui immortalisent ce plein éphémère, il faut un temps certain pour trouver le corps de l’artiste devenue l’ombre de la pierre qu’elle imite. Leitmotiv de sa pratique, ce dépouillement est nécessaire pour atteindre cette justesse dans la restitution des vies de ces roches, avec lesquelles l’artiste interagit. Il y a là quelque chose du théâtre de Jerzy Grotowski. Le dénuement, selon le metteur en scène et dramaturge polonais, est propice à rendre à l’acteur – ici la roche – toute l’attention qui lui revient (1). Dans le décor désertique du paysage de montagne, sous la lumière crue du soleil, Hajar Satari se place ainsi comme un sédiment dans la cavité, parmi les strates.

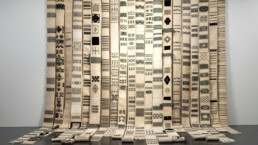

C’est au cœur même de ces pierres que l’artiste fait la rencontre de son prochain sujet d’étude. Sur un plan d’éboulis fins et mouvants du glacier du Rochail (Isère), elle s’attache à rendre compte de l’existence persistante de six individus – six spécimens de plantes différentes – avec la rigueur du modus operandi ethnologique. Pendant une durée de deux mois, elle passe deux à trois heures par jour au chevet de chaque individu, toujours dans le seul but de se hisser à leur niveau. Car il est bien question de prendre de changer les perspectives ; c’est à quoi nous enjoint l’artiste admirative. Perpendiculaires au sol dans lequel ils sont enracinés, fixes et souples dans le battu des éléments, ces végétaux croissent invariablement dans un milieu hostile pour la présence humaine. Cette nouvelle échelle des résistances à l’esprit, tout rapport d’hégémonie de l’Homme est à questionner. Dans la durée longue de l’étude ethnographique, l’artiste crée ainsi une épaisseur temporelle à partir de ses relevés journaliers qui, s’ils ont la précision de la méthode scientifique, sont dans leurs contenus épurés en premier lieu de toute référence biologique pour ne conserver que des observations. Ce carnet de terrain est un indicateur de la familiarité tissée avec l’individu référencé : l’information se veut intime, en écriture cursive et resserrée, tandis que les Dessins du jour, esquissés sur de grandes pages blanches, reproduisent avec une fidélité sincère les dentelures de chaque individu et les chiffonnades de leurs pétales. Ce travail est augmenté de photographies et de vidéos qui font l’objet d’installations, notamment lors de la Biennale de Lyon où était exposée la série Fleurs des éboulis, documentation photographique d’une incrustation végétale dans la roche, à raison d’une photographie par jour, et restituée durant l’exposition sur la même fréquence.

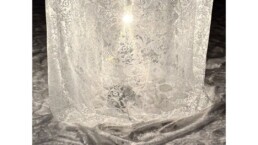

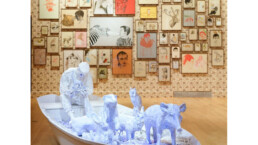

L’admiration de Hajar Satari pour ces individus doués de vie se retranscrit dans la résine de ses sculptures, qui leur empruntent régulièrement leurs attributs. Dans ce temps épaissi d’enduit, grandit entre autres une capsule gigantesque, Le Pavot, couronnée d’une paire de jambes. Cette forme qui évoque autant la naissance, la vie sexuelle ou le cocon, ne peut manquer de raviver le souvenir de l’opium. L’attention ainsi portée par l’artiste à toutes ces formes d’existences qui l’entourent n’est en réalité pas simple animisme ; elle traduit sa recherche d’un nouvel ancrage au rythme latent de sa mémoire.

Une autre citation à ces individus plantes est l’œuvre Pistil, discret aveux de l’artiste, envieuse de ne pouvoir créer, comme la fleur, l’éclosion. Ces bras tendus hors du mur sont les pistils rêvés au bout desquels fleurissent les projets artistiques, sous forme de graines qui roulent sur le sol, pollinisateurs en voyage. Toute une série dévale ainsi, jusqu’à leur ensemencement prochain par Hajar Satari.

Infos pratiques

Felicita

Exposition des étudiant.es félicité.es des Beaux-Arts de Paris (promotion 2024)

Palais des Beaux-Arts, Paris (75)

Du 12 février au 16 mars 2025

Corps d’altitude

Exposition personnelle

L’Angle – Espace d’art contemporain du pays rochois, La Roche-sur-Foron (74)

Du 14 janvier 15 mars 2025

1 Jerzy Grotowski, « The theatre’s New Testament », in Towards a Poor Theatre, Grotowski and Odin Theatrets Forlag, Oslo, 1968