Lumières du Liban

Lumières du Liban

L’Institut du monde arabe a bénéficié en 2018 d’une importante donation de 1300 oeuvres d’art moderne et contemporain de la part de Claude et France Lemand. Depuis la fusion avec les oeuvres du musée, cela constitue la plus belle collection de ce type en Europe avec plus de 60 artistes libanais représentés.

A la suite de l’explosion au port de Beyrouth, un concours a été organisé pour les jeunes artistes du pays, et 15 oeuvres ont été acquises par l’IMA qui les présente dans cette exposition, parmi celles de la collection. Il est intéressant de souligner que 50% des artistes présentés sont des femmes.

Terre d’accueil, le Liban a une longue histoire faite de périodes de guerre et de périodes de résilience.

Beyrouth, détruite et reconstruite sept fois, en est le coeur et l’âme.

The End, (2016) nous fait pénétrer dès l’abord dans la ville en ruines. Le « Dome City Center », ancien cinéma détruit pendant la guerre civile, bien connu de tous les libanais, repère et symbole de la ville devenu repaire de snipers, est flanqué d’un néon indiquant « The End ». Fin de quoi ? de ce mauvais film qu’est la guerre ?

Des coulures de peinture colorée semblent des confettis, marquant peut-être le retour à la paix.

A la suite de l’explosion de 2020, Philippe Audi-Dor né en 1989, a ramassé des éclats de verre qu’il a épinglés sur un fond noir, reproduisant la carte du Liban (en forme d’aile). Il a enfermé cette oeuvre Les Brisés (2020) dans un écrin. Le verre, métamorphose de la silice, se mue en objet précieux, comme est précieux pour l’artiste son pays d’origine. Les 204 épingles évoquent les 204 morts de l’explosion.

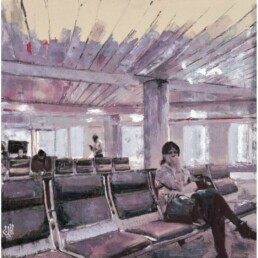

Avec Aéroport, Femme dans l’attente (2020), Yazan Halwani, né en 1993, nous plonge dans la solitude de vies arrêtées, sans avenir, sans projet, dans un espace incolore, qui semble tomber en lambeaux. Qu’attend-elle ? un départ vers un horizon non désiré ? un proche qui n’arrivera plus ? ou rien ? Peut-être est-elle là parce qu’il faut bien être quelque part ? Les rares personnes esquissées derrière semblent des fantômes sans plus d’existence. L’artiste, graffeur, portraitiste, couvre les murs de ses satires sociales : ceux qui restent, ceux qui partent étudier ailleurs, et reviennent – ou pas.

Le grand olivier peint par Thagreed Dhargouz, née en 1979, intitulé The Tree Within. A Palestinian Olive Tree (2020) parle plutôt d’espoir. L’olivier évoque ceux qu’arrachent les israéliens, mettant ainsi à mal les revenus des palestiniens. Il symbolise la lumière : une sourate du Coran dit que Dieu est une lampe en verre dont le combustible est l’huile d’olive.

Plus prosaïquement, comment ne pas penser, devant cet arbre malmené, aux incendies de forêt qui se multiplient partout dans le monde, dans des proportions effrayantes ?

Malgré tout, malgré la tempête qui s’abat sur lui, il reste vert, très coloré, les larges touches de couleur sont dynamiques, vivantes. Un arbre malmené, mais solide !

Au détour d’une cimaise, le regard est happé par un vortex inversé : la Tornade (2020) d’Abdul Rahman Katanani, né en 1983. Une oeuvre lumineuse en fils de fer barbelés tordus en une grande spirale centrifuge qui sort du cadre, qui s’échappe du mur, qui prend son envol dans un grand mouvement libérateur. Comme celui qui a dû habiter l’enfance de l’artiste, né dans le camp palestinien de Sabra.

L’exposition offre quand même un moment de beauté méditative avec l’installation Ruines intemporelles, 2020 d’Elias Nafaa, né en 1997. Dans un cube noir, de fragiles et délicates colonnes de lettres blanches suspendues à des fils occupent l’espace d’un cube au socle en miroir. Le texte est tiré de la chanson « Nuit d’amour à Vienne » qui accompagne l’oeuvre, de la célèbre diva Asmaan. Morte à 27 ans, probablement assassinée à cause de sa vie trop libre, elle symbolise encore aujourd’hui la jeunesse sacrifiée.

L’oeuvre pose la question : l’amour est-il possible dans le monde arabe ? L’exil est-il la seule voie possible ?

Parmi les sculptures, le Trône (2016) d’Elsa Ghossoub, met en cause la cohérence du monde qui nous entoure. Symbole de pouvoir, le trône n’est qu’une tombe, celle peut-être de nos illusions perdues ?

Quand on ne parvient pas à donner un sens à ce que l’on vit, tout peut se muer en son contraire. Le noir du tombeau devient blanc et nous aveugle. Nous ne voyons pas bien. Le marchepied semble fait pour un fakir (gare à qui s’y risque !) et ce qui trône ici, c’est le minéral : splendeur d’un bloc de marbre blanc lisse, poli, mais sans forme définie. Sans fonction. Sans nom.

Image d’un monde informe, indéfini, d’une pierre encore à tailler : le Liban.

IMA Institut du monde arabe

1 rue des Fossés Saint Bernard, Paris 5e

Lumières du Liban

jusqu’au 2 janvier 2022